1、2

1、2017年3月3日の初診時の写真。40代女性です。2017年2月8日に転倒して前歯を打ったので他院で診てもらったら、「歯が折れているかもしれないので、抜歯してブリッジかインプラントを勧められたが、当医院のセカンドオピニオンを求めたい」という主訴で来院されました。

来院時には、左上1が動かないように、右上1と左上12は接着剤で留めてありました。その他、この写真を見て気になるところは、左上12間の歯肉に手術痕があり、紫色に変色して、内部には何か白いセメント様の物体が見えることです。患者様に問診をとったところ、洗顔時に左側の鼻の横に違和感を感じて相談したところ、左上2の根に病気があると言われて、2017年1月に手術を受けたとのことでした。しかしながら、手術後もこの違和感は残ったままとのことでした。また、今回は上顎前歯4本のセラミック治療のやり直しを望まれました。

2、2018年8月17日、治療後1ヶ月の写真です。あらゆる手術や処置をおこない、左上12を抜歯せず残すことができました。

治療に1年5ヶ月を費やしましたが、歯肉の形態や色も本来の姿を取り戻しました。治療前には認められなかった11間のスティップリング(健康な歯肉に認められるもので、歯肉と歯槽骨をつなぐコラーゲン線維が上皮を引っ張り上げるために生じるもの。 健康な肌に張りがあるように、歯肉線維の元気な歯肉には、スティップリングが認められるようになる)が出現したのは、歯肉が健康を取り戻した結果です。セラミッククラウンの色は、全部の歯のホワイトニングをおこなった後に下の前歯に合わせました。セラミッククラウンは良好な発色と透明感を与えた結果、審美的で健康的な口元が構築されました。

3、4

3、2017年3月3日の初診時のレントゲンです。

このレントゲンでは、歯が折れているのかどうかは診断できません。

4、左上1のクラウンを外すと、歯根が破折していました。

5、

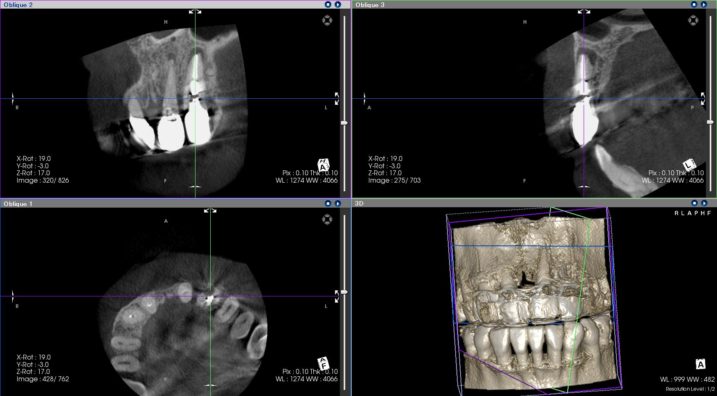

5、CT撮影をおこなうと、左上1は十分な長さがあり、生物学的幅径(歯肉が歯周組織のひとつのパーツとして有する歯と付着する機能)さえ再構築できれば、抜歯せず保存ができると診断しました。

6、7、8

6、7、2017年3月15日、左上1の破折片をとり除き、残りの根を一度抜歯して、生物学的幅径を確立できるように少しだけ浅い位置に歯を戻しました。

このような処置を、外科的挺出(通常の治療法では保存が困難な歯を、いったん抜歯し、口腔外で必要な処置を行ってから同じ歯槽窩に挺出させて戻す処置)といいます。

8、2017年5月15日、外科的挺出から2ヶ月後の写真です。一度抜いた歯が再び生体と付着して、生物学的幅径が再構築されました。

これで左上1は普通の歯と同様に保存することができます。しかしながら、この後の治療で難しいことは、根を浅い位置に植え直すので、歯肉から出るところの歯根幅が細くなり、かつ、右上1との距離が大きくなり、クラウンのデザインを工夫しなければおかしな形態になり、審美性に影響を与えることです。補綴治療(ほてつちりょう・・・歯にクラウンやブリッジや義歯を入れる治療)に際しては、知識と技術が要求されるところです。ところで、左上12間の歯肉の紫色の変色は、この時期には黒くなり、さらに目立つようになってきました。次は左上2の処置が必要です。

9、10

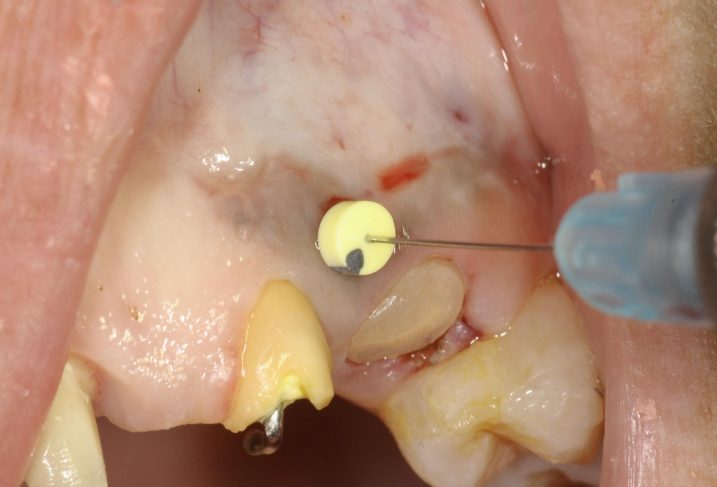

9、2017年6月26日の写真です。この症例の当初からの問題点は、左上1を保存(歯を抜かずに治療して残すこと)できるか否かよりも、左上2を保存できるかどうかでした。

何故なら、デンタルレントゲンやCTを見ても、この歯の状態がどうなっているのか、全く見当がつかなかったからです。まず、歯の周囲に健康な歯肉や歯槽骨が付着しているか否かを診断するために、プローブ(歯周ポケットの深さの検査に用いる探り針)を歯肉の中に入れて付着の有無を確認しました。左上2はプローブが8ミリ入りました。正常な歯肉では2ミリくらいしか入りません。プローブの先は、写真1で示した歯肉内部の白いセメント様の物体付近まで入っていきます。この歯の状態を確実に把握するためには、歯肉を開くか、あるいは歯を抜くかをして、実際に目で見て確認する以外方法はありません。

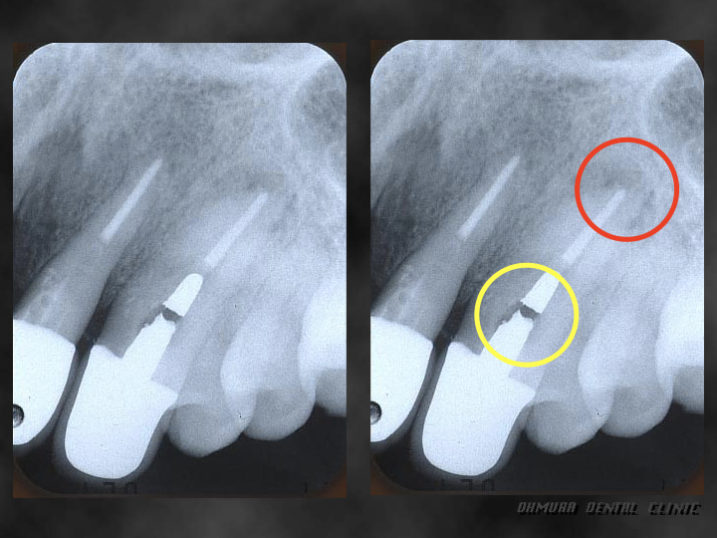

10、左上2のレントゲンです。根の先に赤丸で示すようにレントゲン透過像(レントゲン写真上で黒く見える部分のこと。のう胞(膿の袋)などが透過像として現れる)が確認できます。

これは根尖病変(口の中から根管に細菌が入って増殖すると、感染が強い場合は比較的早期に腫れたり痛みが出たりします。 しかし、根の中の感染はからだに対して弱い慢性的な刺激となることが多いため、 からだは内部に細菌が入ってこないように堤防のような防御帯を作ります。 これが根の先にできる病気(根尖病変)としてエックス線で確認されます。 根の先の周りの骨が溶けるので、エックス線写真では黒く写ります。)と言われるものです。これが写真1の洗顔時に感じた左側の鼻の横に違和感の原因と思われました。また、黄丸で示すところには土台が折れているにしては不自然なレントゲン不透過像(レントゲン写真上で白く見える部分のこと。金属などレントゲンを通さない物は白く見える)と、その間にレントゲン透過像(レントゲン写真上で黒く見える部分のこと)が確認できます。レントゲンだけでは、どうなっているのか全く分かりません。このような場合には、実際に目で見て診断する以外方法がありません。

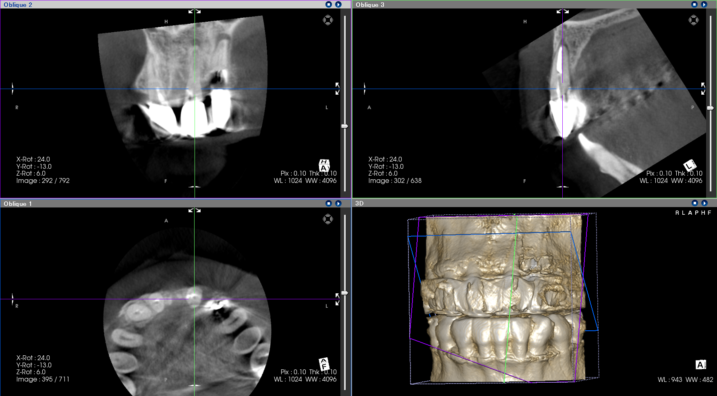

11、左上2のCT画像です。CTでも根の先に比較的大きなレントゲン透過像(レントゲン写真上で黒く見える部分のこと。のう胞(膿の袋)などが透過像として現れる)が確認できます。

これが写真1の洗顔時に感じた左側の鼻の横に違和感の原因と思われました。また、10で示した黄丸の不自然なレントゲン不透過像(レントゲン写真上で白く見える部分のこと。金属などレントゲンを通さない物は白く見える)と、その間のレントゲン透過像(レントゲン写真上で黒く見える部分のこと)の関係はCT画像でも診断できませんでした。

12、13、14、15

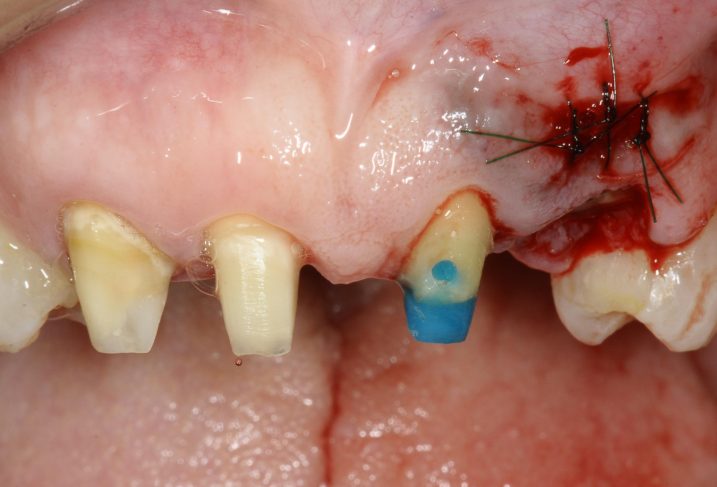

12、左上2を保存することができるか否か、もしも保存できるのであれば、適切な処置をおこなうために、意図的に一度歯を抜いて確認しました。

歯を観察すると、メタルコア(歯を補充するための金属製の土台)が歯根上部を貫通して露出していました。また、歯根中央部付近におそらくコンポジットレジン(樹脂製の歯の修復用素材)と思われるものが充填されていました。2017年1月に前医が手術をおこなった際に充填されたものと思われました。この手術は2時間程かかったらしく、その間中ずっと歯を削っていたと患者様は言われました。前医は何かしらの理由があって歯根部に充填したものと思われますが、この手術がおこなわれる前の状況が分からないので、何故このような処置が施されたのか、私には分かりませんでした。この充填物が歯と歯肉との付着を阻害していたために、写真9のような歯周ポケット(歯と歯茎の間にある隙間で1~3mmが正常範囲で、その歯周ポケットには、食事をした際の食べカスや歯周病などの原因になる細菌が入ってしまうことがあり、あまり深くなると抜歯になることがある)の原因となっていたことは確かです。何はともあれ、この歯を健康な状態で保存することに全力を尽くさねばなりません。

13、完全に充填物を除去できる位置で歯根上部を切断し、根尖病変を治すために、根尖部の充填をおこないました。

14、15、切断した歯根を生物学的幅径を確立できる歯肉の浅い位置に戻しました。

この処置は意図的再植(治療のため戦略的に一度抜いて再植する方法)と呼ばれます。同時に、歯肉内部の白いセメント様の物体も取り除きました。意図的再植から1週間後には、洗顔時の左側の鼻の横の違和感はなくなりました。

16、17

16、17、2017年11月1日の写真です。治療の過程で、左上1、2の歯肉縁の位置を揃えるために矯正的挺出(矯正力を利用して歯根周囲の歯槽骨や歯肉ごと歯冠方向へ引っ張りあげること)をおこないました。

これらの写真で気になることは、初診時から見られた左上12間の歯肉の紫色の手術痕が、かなり目立って黒変してきたことです。場所が上顎前歯部であり、審美的にかなり問題となるところなので、何かしらの対応が必要です。これは、メタルタトゥー(歯肉に金属が刺さり沈着して黒い刺青みたいになること)と思われましたが、見たことがないくらい範囲が大きく、黒さがどんどん増すので、メラノーマ(悪性黒色腫)など他の疾病との鑑別が必要と考え、市立病院で病理組織検査をおこないました。結果はメラノーマではなく、「骨梁に近い深部結合組織内に黒色の粗大な異物が多く認められる」ということで、メタルタトゥーという確定診断を下しました。

18、19、20、21、22

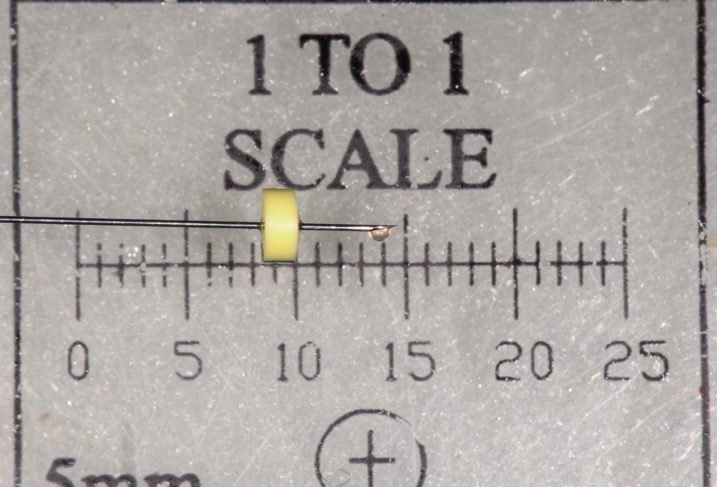

18、19、20、メタルタトゥーは、歯肉に金属が刺さった直後よりも、経年的にどんどん黒変することが論文で報告されています。

金属が刺さって沈着しますので、手術をしても簡単にとれるものではありません。特にこの症例では20mm x 5mmと広範囲であり、きれいにとれるかどうかも分かりません。通常のメタルタトゥーであれば、歯に入れた金属の土台を削る際に、歯肉を傷つけて金属片が歯肉内部の肉に刺さることにより起こりますので、歯肉縁の比較的浅い位置にあります。しかしながら、この症例のメタルタトゥーに関しては、このような原因で生じたものではなさそうです。先の病理組織診断では、骨梁に近い深部結合組織内にあるとのことだったので、注射針で歯肉の厚みを測り、骨に近いところで部分層弁(骨を露出させずに、骨面に骨膜を残して粘膜弁を展開する切開法)を展開しました。沈着したメタルが黒変して組織にこびりついていることが分かります。この手術は先の意図的再植をしてから7ヶ月後におこないましたが、19、20の写真を見ると左上12間のコンポジットレジン様の物質により炎症を起こしていた組織は、何事もなかったかのように治癒していることが確認できます。

21、この沈着物を、メスやハサミを使い、歯肉を傷つけないよう、時間をかけ、できるだけ丁寧にとりましたが、粘膜にからみついているので完全にはとれません。

これ以上とると、骨膜(骨の表面を覆う結合組織の膜)が裂開するので、残念ながらこのくらいで諦めなければなりませんでした。

22、これが取り去ったメタルの沈着物です。多量の沈着物でした。

23、

23、部分層弁の粘膜側にもメタルが沈着していたので、その弁は元の位置には戻さずに根の方向に移動して縫い付けました。

骨膜を保護するために、PRP(PRGF)(自分の血液から、特殊な技術を用いて血液中の血小板が多く含まれる部分のみを抽出して作られる。このPRP中には、成長因子が豊富に含まれまれるので、これを自分の身体の傷んだ部分に入れると、その部分の組織の修復が促進され、”早期治癒”や”疼痛の軽減”効果をもたらす。ただし、自院でPRPを作製するには、厚生省の認可が必要である)を作製して縫いつけ、創面を保護して、上皮の再生を待ちました。

24、

24、8でも説明したように、左上1は歯肉から出るところの歯根幅が細くなりました。

そのため歯肉が尖った形になり、ほんの少し歯肉も退縮しています。歯肉の位置を微調整するために、再度矯正をおこないました。

25、26

25、8でも説明したように、左上1は歯肉から出るところの歯根幅が細くなり、かつ、右上1との距離が大きくなったので、歯肉の形態が歪になっています。

26、左上1の右上1側の歯肉の形態をセラミッククラウンによる補綴治療(ほてつちりょう・・・歯にクラウンやブリッジや義歯を入れる治療)で整えるために、支台歯形成(クラウンを入れるために歯を削ること、海外ではpreparation-準備といわれ、クラウンを入れる準備をすることとされている)をおこないますが、この際には、特にエマージェンスプロファイル(歯肉を貫通するところの歯あるいはクラウンの形態)に対する知識が不可欠となります。このエマージェンスプロファイルを調整して、ティッシュリテンション(クラウンが歯肉と接する部分において、歯肉の再生・成長を妨げることなく歯肉の形態を維持すること)を付与することにより、写真のような歯肉が構築される訳です。

27、28

27、28、治療前後のレントゲンです。

左上2の根尖病変も消失しました。左上1は外科的挺出(通常の治療法では保存が困難な歯を、いったん抜歯し、口腔外で必要な処置を行ってから同じ歯槽窩に挺出させて戻す処置)をおこなった結果、根が短くなってしましましたが、動揺することもなく、周囲の歯と連結せずに単独歯でセラミッククラウンを被せることができました。

29、30

29、30、治療前後の全体像です。歯肉の状態の変化にご注目ください。

治療前に厚ぼったく紫色をしている歯肉が、色は鮮やかで明るく、透明感のあるピンク色に変化しました。その結果、清潔で健康的な感じがします。歯肉のスキャロップ(貝殻のような形をした歯肉の高低差)もきれいに整い、セラミッククラウンの間の歯間乳頭(歯と歯の間に位置する歯肉でピラミッド状をしている。歯間乳頭が無くなるとブラックトライアングルといわれる黒く見える空隙ができ、食片がつまったり、会話中に空気がもれたりするとともに、審美性に大きく影響することになる)もシャープに美しく変化しています。これらのような条件が整わなければ、審美歯科治療ということはできません。左上12間にわずかに残った歯肉の着色も、経年的に歯肉の厚みが増すことで目立たなくなるものと思われます。